マンガ雑誌を読む習慣が無い。正確に書くと、読むことができない。「途中から始まり途中で終わる複数の作品が同時に掲載されている」という構成が、頭に入って来ないのだ。だからマンガはもっぱら単行本で読むことになる。好きな作品も、雑誌連載は追えないので、次の単行本が出るまで続きは読まない。その間にストーリーを忘れることも多く、新巻が出るたびにイチから読み直すはめになる。

そんなマンガ雑誌を読む才能がない僕にも、人生で唯一、毎週夢中になって追いかけたマンガ雑誌がある。80年代後半から90年代半ばにかけての『ビッグコミックスピリッツ』だ。

当時の『スピリッツ』には『伝染るんです』『サルでも描けるまんが教室』、『美味しんぼ』など、マンガ史に残るキラ星のような作品群が掲載されていた。『伝染るんです』のタイトルが突然『沈黙の艦隊』に変更されるなど、雑誌ならではの実験的な表現で、読者の度肝を抜いた。そこには、それぞれの作品を単行本で読むだけでは味わえない、雑誌ならではのエキサイトメントが確かにあった。僕にとってスピリッツは、個別の作品を下支えする「編集」のクリエイティビティを感じた、初めての雑誌だったのだ。

今、『スピリッツ』を読んで育った世代が大人になり、クリエイターとして作品を世に送り出している。僕がつくる広告にも、そうとは意識しなくても、多感な時期に読んだスピリッツの影響があるのは間違いない。『スピリッツ』を再評価することは、現代日本のコンテンツをより立体的にとらえることにつながると思うのだ。

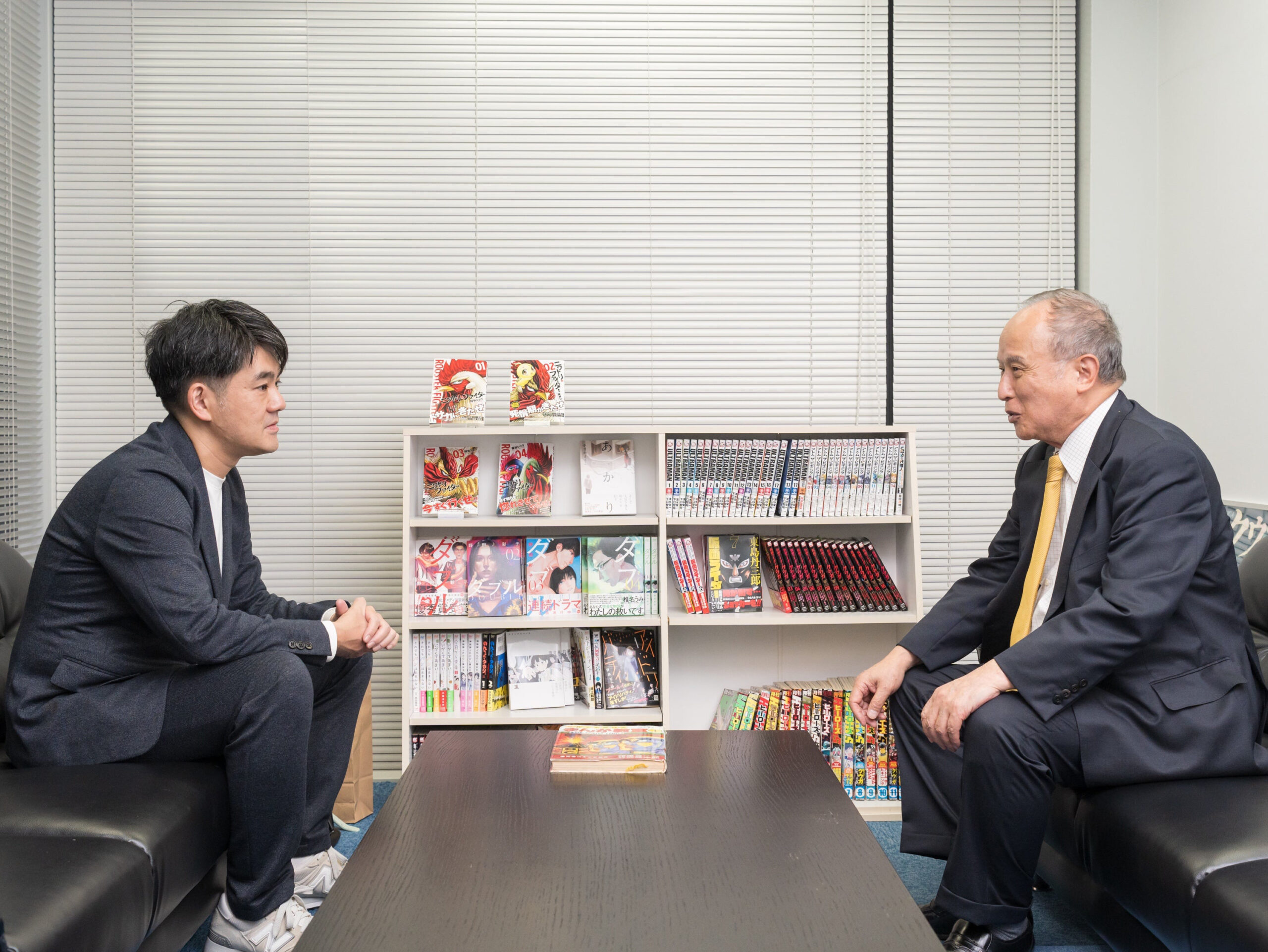

そこで「橋口幸生のイノベーターズ・インタビュー」第3回では、白井勝也さんのインタビューをお届けすることにした。白井さんは『ビッグコミック・スピリッツ』の創刊編集長だ。『サルでもかけるまんが教室』には本人役で出演。大活躍していることから、マンガ好きにはおなじみの存在でもある。80歳になる現在でも、株式会社ヒーローズの代表取締役社長として精力的にマンガづくりに取り組んでいる。

マンガ編集者になった経緯。手塚治虫先生などレジェンド作家達との壮絶なやり取り。スピリッツ編集長としての仕事など。マンガ好きならずとも必読のエピソード満載だ。

「最初は、マンガなんてやりたくなかった」

橋口:今日は白井さんのお話から、クリエーティブな仕事全般に通じる学びを得たいと思って、時間をいただいています!

白井:学びなんかないって(笑)。そもそも僕はマンガなんて好きじゃなかったんですよ。活字が好きで、美術だとか歴史の本とか、そういうのをやりたくて小学館に入ったんだ。でも、配属されたのは『週刊少年サンデー』。そりゃあ、ガッカリしたよ。

橋口:今でこそマンガ編集というと花形で、就職活動でも大人気ですが、当時はそうでも無かったんですね。

白井:そのときの『サンデー』というのは、もうすごい人気が急降下していたんだ。編集部も、マンガが好きな人が集まっているわけじゃない。女性セブンから流れきてた人とか、寄せ集めのスタッフだった。

その頃は、学年誌が全盛期だったんだ。『幼稚園』が100万部、『小学一年生』が100万部、『小学二年生』も100万部。学年誌が会社の王道を歩いてるわけだ。だから、ほとんどの同期は学年誌に配属される。一年生から六年生まであるからね。

一方、『サンデー』の部数は40万部くらい。このままだと『サンデー』編集部は無くなって、学年誌の片隅で細々とやるようになる、ということまで言われていた。位としては、相当な下だよ(笑)。

さらに、担当することになった作品3本も全部、アンケートの下の方のものだった。

橋口:それはツラいですね。僕だったら腐って、仕事しなくなってしまいそうです。そこから、どうやってモチベーションを上げたんですか?

白井:やっぱり、人の仕事の仕方を見るわけだよ。たとえば川崎のぼる先生の『アニマル1』みたいな作品は、常にアンケートでトップだった。赤塚不二夫先生の『もーれつア太郎』も、いつもトップクラス。18本くらい連載がある中で、ベスト5くらいには入らないと、どうも仕事してても面白くないと思ったんだ。

僕の担当していたのは、ギャグマンガだった。でも、描いているマンガ家本人も、今さらトップにいこうなんて本人も思ってないんだ。淡々と描くだけだから。打ち合わせも熱が入らない。人からバトンタッチされたのではなく、自分が起こした作品をやらない限りは面白くないということがわかってきたんだよ。

落ちこぼれ雑誌からライジング!『週刊少年サンデー』

白井:そうこうしてる内に、楳図かずお先生を担当することになった。『週刊少年キング』で連載していた『猫目小僧』を終えて、『サンデー』に来ることになったんだ。「非常にナーバスな人で、取り扱い注意」だということでね。なんでかはわからないけど、僕に白羽の矢が立った。そこで出来たのが『おろち』という作品。少年漫画で女の主人公というのは珍しいんだけど、少女漫画に長くいた人だからね。

で、これは面白かった。打ち合わせも毎回、「今度はこんな話にしましょう」と、綿密にやった。もう言われたとおり、ビーケアフルに、すごく慎重に、大事に大事に、大切に扱った作家の一人ですよ。

橋口:大切に扱ったというと、具体的には?

白井:少年誌というは、人気順に掲載されるんですよ。人気のある作品は、前の方に載る。だから楳図先生の場合は、掲載が100ページ台になると、すごく機嫌が悪くなっちゃうんです。99ページまではいいんだけどね。表紙に名前が載らなかったりするのもダメ。だから、表紙の担当者とも話し合って調整しましたね。でもその甲斐があって、気持ち良く『サンデー』一筋で『まことちゃん』『漂流教室』と大ヒットを描いて頂きました。

橋口:そんな気遣いが必要なんですね!

白井:その後に手応えがあったのは、『男組』かな。作画が池上遼一先生で、原作が雁屋哲先生。池上さんは『月刊少年マガジン』で『ひとりぼっちのリン』という作品を描いていてね。「こんな絵のうまい人がいるんだ。じゃあこれを一つ口説こう」と思って、引き抜いたんだ。他誌の主力作家を取るということは、相手の戦力を削いでこっちの戦力にするわけだから、倍の効果があるわけだね。

当時、池上さんは三鷹台の、それは汚い、もう朽ち果てそうなアパートに住んでたの。『ガロ』に描いて、あとは連載1本くらいだから、生活もそんなに豊かじゃないんですよ。『ガロ』はほとんどお金になるものじゃないし。この方は水木しげる先生のドライバー兼アシスタントをやってたんだよね。要は、すごいマイナーなところから来てる人なんだ。

それで、雁屋さんの『男組』という原作がちょうどあった。雁屋さんというのは東大の基礎科学科を出た人で。

橋口:雁屋さんは、元電通ですよね。

白井:そうだよ。電通のあなたの大先輩。もう同期は誰もいないと思うけどね。昭和16年生まれ、今年81だから。電通の組合活動一本に絞って仕事してたんじゃないかな。

橋口:組合専従の人だったんですか!

白井:そうだと思うよ。辞めて、独立したけどね。電通にしてみたらさ、彼はややこしいし、弁は立つし、早く辞めてくれるならこんなにありがたいことはない(笑)。で、独立したものの食うや食わずで、横浜の小汚いアパートへ奥さんと2人で住んでて。そこで『男組』を読ませてくれたんですよ。これが面白くてね。

橋口:雁屋先生が原作で池上先生が作画という、その座組は白井さんが考えられたんですか?

白井:そうそう。でも、『男組』の原作を池上さんに読ませる時に、僕は手の込んだことをやってね。2人は『ひとりぼっちのリン』でも組んでいるから、池上さんは雁屋さんの字を知っている。そこで原稿を他のやつに書き換えさせたの。雁屋さんの原稿だという先入観を取るために。

橋口:筆跡を変えた!

白井:そう(笑)。でも池上さんはね、絶対これは雁屋さんだって読んでるうちに分かったらしいよ。いくら字を変えても(笑)。とにかく、どんなにこすっからいことをやってでも、池上さんを引き抜こうと思ってね。結局、描いてくれることになったわけだ。

橋口:白井さんは「引き抜きの白井」と言われるくらい、他社から引き抜いたと言われていますよね。『サルでも描けるマンガ教室』では、電通や博報堂の人間を名乗って出版社に連絡して、作家の連絡先を聞き出すという話が載っていました(笑)。タイアップとかのおいしい話だと思って、出版社のガードが下がる、と。

白井:それはやったことないよ(笑)。講談社は池上さんをすごく大切に扱っててね。『月刊少年マガジン』で終わらせるつもりはなくて、『週刊少年マガジン」で華々しくデビューさせるつもりだったみたい。

これは亡くなった梶原一騎さんが銀座の店で言ってたんだけど、「池上遼一は本当は『愛と誠』をやる男だったんだ」と。お前が引き抜いたから、ながやす巧が描くことになったと、僕に突っかかってきたことがありましたけどね。ながやすさんの『愛と誠』で当たったから、それは別にね。

橋口:結果ウィン・ウィンという感じですよね。

白井:でも、それほど大事に、月刊で練習させて、機会を見て週刊誌デビューさせて、マガジンの主力作家にしようと育てていた作家だったからね。

橋口:月刊で育てている途中だったのに、「週刊はうちで」と引き抜いてしまった。

白井:そう(笑)。『男組』は、神竜剛次という悪役がいて、それと主役が闘うという話。マンガの主役って、大体、皆同じ顔をしてるでしょう?

橋口:こんな感じの顔ですね、昔だったら。

白井:みんな似てる。主人公のキャラクターというのは、大体、同じ。でも、神竜剛次は、今まで池上さんが描いたことのない顔をしていた。それを見て、これはうまくいくかもしれないなと思ったね。敵役がうまく描けているというのは重要なんですよ。雁屋さんも頑張ったし、池上さんも頑張った。『男組』は当たって、両方の出世作になってね。雁屋さんとはその後、『美味しんぼ』でも付き合うことになる。

原作者というのは、2パターンあるんだ。亡くなった小池一夫さんみたいな方はシナリオ形式で、400字、12、3枚書いてある。そのままマンガにすると、ビタッと20ページに収まる。そのプロの技はすごい。構成において、マンガ家は何もする必要がない。

でも雁屋さんは、自分の思いの丈を書くんだよ。だから、1回に40枚くらいあるわけ、400字で。

橋口:1万6000字、読むだけでも大変ですね(苦笑)。

白井:だからね、理解力のぬるいマンガ家だと手も足も出ない。原作に強弱つけて、これは捨てる、これは取ると判断しなくてはいけない。池上さんも、『美味しんぼ』を描いた花咲アキラさんも、その作業は大変だったと思う。

橋口:作家の引き抜きから実作業まで、大変な苦労があるものなんですね。

白井:時間をかけて作品にしても、必ずしも当たるものでもないしね。作品作品はみんな博打だから。

『男組』が当たって、楳図さんの『おろち』や『まことちゃん』、『漂流教室』もヒットして。「ああ、受けるというのはこういうものなんだ」という実感が自分の中に出てきた。大嫌いだったマンガも、そう馬鹿にしたもんじゃないんだなと思うようにもなった。部数も持ち直してきた。

当時は『週刊少年マガジン』が全盛だったから、『サンデー』としても何とか肉薄しようと思うようになった。

当時は「右手にマガジン、左手にジャーナル」なんて言葉が流行ってね。『朝日ジャーナル』と『週刊少年マガジン』を持って、大学生がキャンパスを闊歩しているという時代になった。

そこで、編集長の内田勝さんは、『マガジン』を青年誌に近いものにできると思ったんじゃないかな。ジョージ秋山先生の『アシュラ』とか、少年誌としてはどうかなという作品を入れはじめた。表紙を横尾忠則にやらせたりもした。読者層を大学生以上まで持っていけるんじゃないかと思ったんだろうね。それで『アシュラ』が社会問題になったりして、一気に落ちていった。

橋口:僕は『アシュラ』は完全に後追いなので、普通に名作だと思っていました。それで無理せずに、少年誌の枠でやるんじゃなくて、大人向けの雑誌をつくることにされたということですね。

白井:『マガジン』の轍を踏まないように、『ビッグコミック』をつくったわけです。創刊が昭和43年、ちょうど私が入社した年なんですよね。

この記事の残り文字数:9671文字